과거 화력·원자력 등 대규모 발전소에서만 전력을 생산했던 것과 달리 오늘날에는 소규모 에너지 자원을 연결하여 마치 하나의 발전소처럼 통합 운영하는 가상발전소(VPP, Virtual power plant)가 등장하여 전력시장에 참여할 수 있는 기회가 확대되었다.

이러한 상황에서 가상발전소 사업자는 자신이 소유한 분산에너지 자원의 발전량을 예측하고, 수익을 창출하기 위한 전략을 수립해야 한다.

광주과학기술원(GIST, 총장 임기철)은 에너지융합대학원 김윤수 교수 연구팀이 가상발전소 사업자가 희망하는 최소 수익을 보장하는 발전량 및 가격 입찰 기술을 개발했다고 밝혔다.

이번 연구성과는 재생에너지나 전기차 등을 통해 발생되는 전력망의 생산량·가격의 불확실성과 변동성 문제를 해결하고 발전사업자의 안정적인 수익을 보장하는 데 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

전력망에 재생에너지와 전기차 등 불확실성과 변동성이 큰 에너지 자원이 차지하는 비중이 점차 증가함에 따라 시간대별 도매 전력 가격의 편차도 심해지고 있다.

재생에너지 보급률이 높은 미국 캘리포니아주의 경우, 2023년 기준으로 실시간 시장 가격이 메가와트시(MWh) 당 최고 1,197 USD, 최저 –1,679 USD 를 기록하였고, 우리나라는 최근 약 8만 원에서 23만 원 사이의 변동성을 보이는 것으로 나타났다.

우리나라는 아직 전일 시장만 운영하고 있지만, 제주에서 실시간 시장 시범사업이 종료되면, 실시간 시장이 전국에 확대될 계획이다. 실시간 시장이 도입될 경우, 유럽과 북미 시장에서 확인할 수 있듯 짧은 시간 주기로 출력 변동이 가능한 가상발전소의 적극적 시장 참여를 예상할 수 있다.

하지만 전력 가격의 높은 변동성과 불확실성은 사업자의 시장 참여에 큰 걸림돌이 된다. 기존의 발전량 및 가격 입찰 문제는 주로 결정론적 모델을 이용하여 수익을 극대화하기 위해 입찰량과 가격을 구하는 방식으로 문제를 푸는데 이는 불확실성에 매우 취약하다.

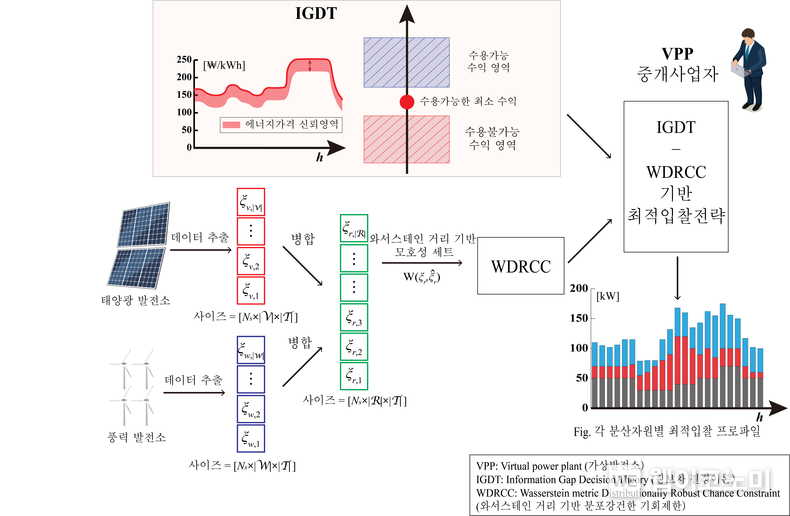

연구팀은 재생에너지 생산량의 불확실성 문제를 해결하기 위해 와서스테인 거리를 불확실성의 측정 지표로 적용했으며, 시장 가격의 불확실성 문제를 해결하기 위해서 정보격차 결정 이론을 이용하였다.

와서스테인 거리는 정확한 파라미터를 알 수 없는 확률분포 간의 차이를 간단히 표현할 수 있는 정량적 지표다.

이번 연구에서는 과거 재생에너지 출력 이력을 하나의 예시 분포로 삼고, 실제 분포가 예시 분포에서 어느 정도 차이(와서스테인 거리)가 있는지 가상발전소 운영자가 설정할 수 있는 방식으로 불확실성 문제를 해결하였다.

연구팀은 또한 가상발전소 운영자가 희망하는 최소 수익 이상(기대수익)을 보장하기 위한 입찰량과 가격을 구하는 방식으로 접근하여 불확실성을 줄일 수 있었다.

연구팀은 이번에 개발한 기술(WM, Wasserstein Metric)을 불확실성과 기대수익을 서로 다른 방식으로 고려한 4가지 기술(MD, SAA, RN, RO)과 시뮬레이션 환경에서 비교하였다.

시뮬레이션 결과, 위험중립(RN, Risk-neural) 기법이 가장 높은 기대수익을 보였지만, 가장 낮은 신뢰도(76.9%)를 보여 불확실성이 큰 시장에서 오래 살아남기 어려울 것으로 확인했다.

강건성 최적화(RO, Robust Optimization) 기법이 가장 높은 신뢰도(100%)를 보였지만, 가장 낮은 기대수익(최고 수익의 39.3%)을 보여 시장에서 살아남기 어려울 것으로 판단했다.

한편 연구팀의 WM은 준수한 신뢰도(95%)와 기대수익(88.3%)을 보여 여러 기법 중에서 신뢰도와 수익성을 가장 잘 절충한 현실적 대안이 될 것으로 연구팀은 결론을 내렸다.

김윤수 교수는 “전력망 운영에 있어 에너지의 양적 가치보다 시장의 불확실성에 유연하고 안전하게 대응할 수 있는 능력이 더 큰 가치로 평가될 것”이라며 “이번 연구 성과는 손익분기점을 잘 파악하고 있는 사업자 관점에서 설계된 해법이라는 점에서 더욱 활용도가 높을 것으로 기대된다”라고 말했다.

GIST 에너지융합대학원 김윤수 교수가 지도하고 김준혁 박사과정생과 황진솔 박사과정이 수행한 이번 연구는 정부(산업통상자원부)의 재원으로 한국에너지기술평가원 사업(계통유연자원 서비스화를 위한 VPP 통합플랫폼, ISO-DSO 협력체계 운영시스템 개발)의 지원을 받았으며, 열역학분야 상위 3.8% 국제학술지 《Energy》에 2024년 11월 9일 온라인 게재되었으며, 올해 7월 국내 특허로 출원되었다.