-

표준연, 6G 그랜드 서밋(Grand Summit) 2024 개최

한국표준과학연구원(KRISS, 원장 이호성)은 11일(금) KRISS 본원 세종홀에서 LG전자(대표 조주완), 한국과학기술원(KAIST, 총장 이광형)과 공동으로 ‘6G 그랜드 서밋(Grand Summit) 2024’ 행사를 개최한다. 6G 그랜드 서밋은 국내외 산·학·연 전문가들이 모여 6G 분야의 연구개발 현황을 논의하고 주요 기술 목표, 유망 기술, 응용·서비스 전망 등 미래 방향성을 제시하는 행사로 지난 2022년부터 시작해 올해로 3회 차를 맞이하고 있다. 이번 행사 주제는 ‘6G 컨버전스와 전파 기술(6G Convergence and Radio Technologies)’이다. 행사는 ‘키노트 세션’, ‘기술 심포지엄’, ‘연구성과 전시’로 나뉘어 진행된다. ‘키노트 세션’에서는 ▲ KAIST 원광연 문화기술대학교 명예교수가 ‘희망과 기대: 문화 플랫폼으로의 6G’ ▲ 영국 국립 물리연구소(NPL) 티안 로(Tian H. LOH) 연구원이 ‘NPL의 차세대 이동통신 연구 동향’ ▲ O-RAN 얼라이언스 엥 웨이 구(Eng Wei Koo) 공동 의장이 ‘오픈 랜 기반 6G 네트워크 진화’를 주제로 발표한다. ‘기술 심포지엄’에서는 런던대학교 크리스토스

- 이종호 기자

- 2024-10-14 14:33

-

GIST, 페로브스카이트 반도체 소재 새로운 도핑 방법 개발

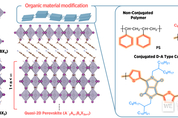

인공지능(AI), 반도체 기술 경쟁이 가속화되는 가운데 국내 연구진이 친환경 페로브스카이트 소재의 전기적 특성을 향상시킬 수 있는 새로운 방법을 개발, 반도체 소자 구현에 성공함으로써 차세대 반도체 소재로 활용될 수 있을 것으로 기대된다. 광주과학기술원(GIST, 총장 임기철)은 신소재공학부 이광희 교수와 히거신소재연구센터 김주현 박사 연구팀이 비납계(lead-free) 주석 기반 페로브스카이트 소재의 새로운 p형 도핑 방법을 발견하고, 이를 이용한 고성능의 p형 박막 트랜지스터를 개발했다고 밝혔다. 태양전지 분야에서 페로브스카이트 반도체 소재는 26.7%가 넘는 고효율의 소자 성능으로 기존의 실리콘 기반 태양전지와 효율 면에서 큰 차이가 없으며, 가격 경쟁력도 높아 차세대 광전자 반도체 소재로 주목받고 있다. 하지만 현재 광전자 소자에 쓰이는 페로브스카이트 소재는 주요 금속 중 하나로 납 을 사용하고 있기 때문에 환경적인 문제가 상용화에 큰 걸림돌이 되고 있다. 이를 해결하기 위해 전 세계적으로 주석(Tin)을 활용한 주석 기반 페로브스카이트 소재가 많이 연구되어 왔지만, 낮은 결정성 및 소재 자체의 많은 결함으로 인해 납 기반 페로브스카이트에 비해 전기적

- 김영섭 기자

- 2024-10-12 00:23

-

KAIST 박종세 교수팀, 2024 IISWC 다수 상 동시 석권

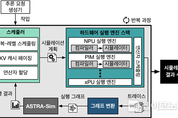

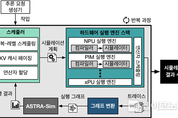

KAIST(총장 이광형)는 전산학부 박종세 교수 연구팀이 지난 9월 15일부터 9월 17일까지 캐나다 밴쿠버에서 열린 ‘2024 IEEE 국제 워크로드 특성화 심포지엄(IEEE International Symposium on Workload Characterization, 이하 IISWC 2024)’에서 최우수 논문상(Best Paper Award)과 최우수 연구 기록물 상(Distinguished Artifact Award)’을 동시에 수상했다고 26일 밝혔다. 박 교수 연구팀은 ‘초거대 언어모델 추론 서비스 제공을 위한 HW/SW 공동 시뮬레이션 인프라(LLMServingSim: A HW/SW Co-Simulation Infrastructure for LLM Inference Serving at Scale)’ 논문으로 두 상을 동시에 수상했다. IISWC는 컴퓨터 시스템 워크로드 특성화 분야에서 권위를 자랑하는 국제 학회이며, 개최시마다 최우수 논문상과 최우수 연구 기록물 상을 하나씩 수여하는데 올해에는 박 교수팀의 논문이 두 상을 모두 단독으로 수상했다. 이번 수상 연구는 대규모 거대언어모델(LLM) 추론 서비스를 위한 하드웨어와 소프트웨어 통합 시뮬레

- 이종호 기자

- 2024-10-12 00:15

-

KAIST, 국내 최초 인공위성, ‘우리별’ 개발 故최순달 박사 추모

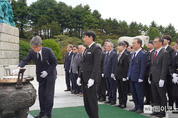

KAIST(총장 이광형)가 금일 오전 국립대전현충원에서 우리나라 최초 인공위성 ‘우리별’의 아버지로 불리는 故 최순달 박사의 10주기 추모식을 거행한다고 10일 밝혔다. 이날 추모식에는 故 최순달 박사의 유가족과 KAIST, 한국전자통신연구원, ㈜세트렉아이, 대구공고 관계자들과 동문이 참석하여 숭고한 넋을 기린다. 최순달 박사는 1981년 당시 한국전기통신연구소(現 한국전자통신연구원)의 초대 소장을 역임하고 당시 전전자교환기(TDX)개발을 주도해 ‘1가구 1전화’의 시대를 열었다. 그리고 1989년 인공위성연구소를 설립한 지 3년 만에 우리나라 최초의 인공위성인 ‘우리별 1호’를 개발해 발사에 성공했다. ‘언제나 새로운 것을 찾는 여정’을 강조한 삶을 일군 최 박사는 2014년 10월 18일 영면에 들었다. 그는 과학기술 불모지라 불리던 대한민국을 인공위성, 통신 선진 강국으로 이끈 선구자로 평가받고 있다. 한재흥 KAIST 우주연구원장은 “故 최순달 박사의 끝없는 도전과 개척 정신은 후대에 큰 영감을 주고 있다”라고 전했다. 이어 “그가 일군 ‘우리별 정신’을 잊지 않고 계승해 우리나라가 세계 항공우주 선도국으로 도약할 수 있도록 연구개발 역량 강화와 전문

- 이종호 기자

- 2024-10-11 00:51

-

KAIST, 제 3차 대학 연구보안교육 워크숍 개최

KAIST(총장 이광형)는 ‘대학 연구보안교육 협의회 워크숍’을 10일 KAIST 대전 본원에서 개최했다. 올해로 3년 차를 맞은 이번 워크숍은 대학의 연구 보안을 더욱 강화하기 위해 연구보안교육 혁신 성과를 공유하고 다양한 현장 의견을 청취하고자 마련됐다. 이날 열리는 행사에는 KAIST 등 과기특성화대학, 이화여대 등 57개 대학과 국가과학기술인력개발원(이하 KIRD), 한국과학기술기획평가원(이하 KISTEP) 관계자 등 100명이 참석한다. KAIST는 ‘찾아가는 연구실 보안컨설팅 사업(이하 보안컨설팅)’ 시행 성과와 ‘랩매니저(랩장) 연구보안교육’ 프로그램을 소개한다. 그리고 최근 개정된 ‘KAIST 연구보안 관리지침’ 사례를 통해 연구보안 규정의 정비·개선 방안을 발표한다. KIRD는 온라인 플랫폼을 통한 연구보안교육 콘텐츠 성과를 소개하고, 온라인 플랫폼을 활용하고자 하는 대학을 위한 지원 방안을 제시한다. 이후 한국기술교육대학교와 과학기술연합대학원대학교, 울산과학기술원이 각 기관의 연구보안 관리 우수사례를 ‘히든챔피언’으로 선정해 발표하는 시간을 가진다. 뿐만 아니라 해외 출장자나 유학생, 퇴직자 등 다양한 환경과 상황의 대학 구성원들을 위한 신

- 이종호 기자

- 2024-10-10 23:05

-

KAIST, 인공지능 화학 학습으로 새로운 소재 개발 가능

새로운 물질을 설계하거나 물질의 물성을 예측하는 데 인공지능을 활용하기도 한다. 한미 공동 연구진이 기본 인공지능 모델보다 발전되어 화학 개념 학습을 하고 소재 예측, 새로운 물질 설계, 물질의 물성 예측에 더 높은 정확도를 제공하는 인공지능을 개발하는 데 성공했다. KAIST(총장 이광형)는 화학과 이억균 명예교수와 김형준 교수 공동 연구팀이 창원대학교 생물학화학융합학부 김원준 교수, 미국 UC 머세드(Merced) 응용수학과의 김창호 교수 연구팀과 공동연구를 통해, 새로운 인공지능(AI) 기술인 ‘프로핏-넷(이하 PROFiT-Net)’을 개발하는 데 성공했다고 9일 밝혔다. 연구팀이 개발한 인공지능은 유전율, 밴드갭, 형성 에너지 등의 주요한 소재 물성 예측 정확도에 있어서 이번 기술은 기존 딥러닝 모델의 오차를 최소 10%, 최대 40% 줄일 수 있는 것으로 보여 주목받고 있다. PROFiT-Net의 가장 큰 특징은 화학의 기본 개념을 학습해 예측 성능을 크게 높였다는 점이다. 최외각 전자 배치, 이온화 에너지, 전기 음성도와 같은 내용은 화학을 배울 때 가장 먼저 배우는 기본 개념 중 하나다. 기존 AI 모델과 달리, PROFiT-Net은 이러한 기본

- 이종호 기자

- 2024-10-09 12:00

-

KAIST, 세계 최초 원자 편집으로 신약 발굴 “패러다임”바꿔

선도적 신약 개발에서는 약효의 핵심 원자를 손쉽고 빠르게 편집하는 신기술은 의약품 후보 발굴 과정을 혁신하는 원천 기술이자, 꿈의 기술로 여겨져 왔다. KAIST 연구진이 약효를 극대화하는 단일 원자 편집 기술 개발에 세계 최초 성공했다. KAIST(총장 이광형)는 화학과 박윤수 교수 연구팀이 오각 고리 화합물인 퓨란의 산소 원자를 손쉽게 질소 원자로 편집·교정하여, 제약 분야에서 널리 활용되는 피롤 골격으로 직접 전환하는 원천 기술 개발에 성공했다고 8일 밝혔다. 해당 연구성과는 그 중요성을 인정받아 과학 분야 최고권위 학술지인 ‘사이언스(Science)’誌 에 지난 10월 3일 게재됐다. 많은 의약품은 복잡한 화학 구조를 갖지만, 정작 이들의 효능은 단 하나의 핵심 원자에 의해 결정되기도 한다. 대표적으로, 산소, 질소와 같은 원자는 바이러스에 대한 약리 효과를 극대화 하는데 중추적인 역할을 한다. 이처럼 약물 분자 골격에 특정 원자를 도입했을 때 나타나는 효능을 ‘단일 원자 효과(Single Atom Effect)'라 한다. 선도적 신약 개발에서는 수많은 원자 종류 중 약효를 극대화하는 원자를 발굴하는 것이 핵심으로 여겨진다. 하지만, 단일 원자 효과를

- 이종호 기자

- 2024-10-08 19:14

-

KAIST, 제13회 지식재산대상,윤종용 前부회장,(재)경청 선정

KAIST(총장 이광형)가 ʻ제13회 지식재산대상ʼ 수상자로 윤종용 前 삼성전자 부회장과 재단법인 경청(이사장 장태관)을 선정했다. 시상식은 8일(화) 오후 KAIST 도곡캠퍼스에서 진행된다. 올해로 13회차를 맞은 ʻ지식재산대상ʼ은 지식재산 기반 조성, 창출, 활용, 보호 활동을 통해 국가 경쟁력 향상에 이바지한 개인과 단체에 수여하는 상이다. 특히 후보자의 사회적 영향력을 중심으로 수상자를 선정한다. 윤종용 前 삼성전자 부회장은 재직 당시 12조원 가량의 기술개발 투자로 국내 전자 산업 기술 수준을 대폭 성장시켰다. 또한 기술개발·보호의 중요성을 강조하며 특허 전담 인력 확충 등 ‘특허 중시 경영’을 제시했다. 그 결과 삼성전자가 반도체·디스플레이·통신 등의 분야에서 수천 건의 세계적인 특허를 취득하는데 기여했고, 해외 경쟁사들과의 특허 분쟁에서도 경쟁력을 확보할 수 있었다. 동시에 특허 수익화 전략을 통해 재무 안전성을 높인 공을 인정받았다. 재단법인 경청은 중소기업과 소상공인의 권리보호를 위해 설립된 공익재단으로, 지식재산권 분쟁을 겪는 기업들에 무료 법률지원·행정지원을 수행하는 순수 민간 공익법인이다. 중소기업은 기술 탈취, 아이디어 도용 등의 재산

- 이종호 기자

- 2024-10-08 19:02

-

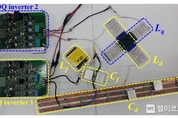

“이동 중에도 무선으로 충전한다” GIST, 방향에 구애받지 않는 새로운 무선전력 기술 개발

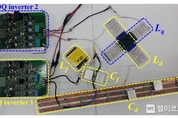

광주과학기술원(GIST, 총장 임기철)은 에너지융합대학원 임춘택 교수 연구팀이 차세대 무선전력 기술로 주목받고 있는 회전자계 축간 간섭방지 방법을 찾아내 새로운 무지향 무선전력 기술을 개발하는 데 성공했다고 밝혔다. 무선전력은 유선전력의 케이블을 제거하여 전기사고를 방지하고 충전 편의성을 증가시킬 수 있으며, 특히 무지향 무선전력 기술은 6자유도(3축 위치, 3축 회전)를 갖고 이동하는 로봇, 산업용 자율주행차(AGV), 웨어러블 장치, 사물인터넷(IoT) 등에 적용되어 이동 중에도 무선으로 전력을 공급할 수 있는 차세대 기술이다. 무지향 특성을 얻기 위해서는 직각으로 쇄교 하는 두 쌍의 코일로 회전자계를 만들어야 하는데, 축간 간섭현상으로 인해 공진회로가 불안정해져 무선 공급 전력량을 높일 수 없는 한계가 있었다. 연구팀은 이 같은 문제가 두 코일의 교차 지점에서 자기 포화가 발생하고 이로 인해 코일의 인덕턴스가 감소하면서 회로의 공진주파수가 높아져 코일 전류가 증가함으로써 자기 포화가 악화되기 때문이라는 사실을 밝혀냈다. 무선전력용 코일에는 전력 전달의 효율을 높이기 위해 자기 재료로서 코어(페라이트 또는 나노 크리스탈 라인)를 사용하는데, 전류가 커지면

- 김영섭 기자

- 2024-10-08 19:01

-

GIST, NASA/JPL 과학자 초청 세미나 개최...토양수분 관측 NASA 위성 연구·미션 소개

광주과학기술원(GIST, 총장 임기철)은 환경·에너지공학부(학부장 이윤호)가 10월 8일(화) 오후 2시 오룡관에서 NASA(미국항공우주국)/JPL(제트추진연구소) 소속 과학자 4명을 초청해 NASA의 토양수분 관측 위성 관련 연구와 임무를 소개하는 세미나를 개최한다고 밝혔다. 발표자와 발표 주제는 각각 ▴JPL 사이먼 유에 박사(Dr. Simon H. Yueh), ‘토양수분 관측 임무와 기술’ ▴JPL 안드레아스 콜리앤더 박사(Dr. Andreas Colliander), ‘토양수분 검증’ ▴NASA 라자트 빈들리시 박사(Dr. Rajat Bindlish), ‘토양수분 복원’ ▴NASA 박정환 박사(Dr. Jeonghwan Park), ‘한국인의 관점에서 바라본 NASA 근무’ 이다. 이들은 우리나라 남부 지역의 토양수분 관련 위성 자료 연구시설 및 지역 구축 논의를 위해 GIST를 방문한다. 세미나를 주관한 환경·에너지공학부 김형록 교수는 지구 전체의 토양수분 측정을 위해 NASA가 지난 2015년 쏘아 올린 SMAP(Soil Moisture Active Passive) 위성이 보내오는 데이터를 교정·검증하는 GIST-NASA 연구협력을 위해 NASA 측과

- 김영섭 기자

- 2024-10-07 15:56

-

KAIST 12개 딥테크 창업기업 ‘글로벌 벤처빌더’로 키운다

KAIST(총장 이광형)가 딥테크 창업기업의 해외 진출을 파격적으로 지원하기 위해 글로벌 스튜디오 1기 입주기업을 선발했다고 4일 밝혔다. 글로벌 스튜디오는 KAIST 창업원(원장 배현민)의 신규 조직으로 올해 7월 개소했다. KAIST가 글로벌 창업생태계를 구축하고 주도하기 위한 첫 시도라고 할 수 있다. 글로벌 스튜디오는 국내·외 전략 파트너와의 협력을 바탕으로 해외에 거점을 둔 프로그램과 연계해 딥테크 창업기업의 글로벌 진출 지원을 전담한다. 이를 위해 새롭게 추진하는 ‘글로벌 벤처빌더’는 글로벌 잠재력이 높은 기업을 조기 발굴해 시제품 제작부터 해외 진출까지 글로벌 창업의 전 주기를 지원하는 프로그램이다. KAIST는 교내 창업기업 및 대전 소재 스타트업 중 딥 사이언스에 특화된 기술력을 앞세워 글로벌 시장 진출을 희망하는 기업을 대상으로 글로벌 스튜디오 1기 입주기업을 선발했다. ▴(주)퀀텀아이 ▴(주)마라나노텍 ▴(주)하이드로엑스펜드 ▴카본에너지 ▴레이저앤그래핀 ▴유니테크쓰리디피 ▴알레시오 ▴(주)A2US ▴뉴로모먼트 ▴(주)오비이랩 ▴폴리페놀팩토리(주) ▴리젠티앤아이 총 12개 기업이다. 선발된 기업은 대전시(시장 이장우)와의 ‘글로벌 혁신창업

- 이종호 기자

- 2024-10-04 19:54

-

KAIST, 로봇 제어 최적화 알고리즘에 인간이 필요하다

KAIST(총장 이광형)는 기계공학과 공경철 교수가 포함된 국제공동연구팀이 로봇의 성능을 최적화하는 과정에 사람을 포함시킴으로써, 인적 요소(Human factor)를 로봇의 제어 알고리즘에 충분히 반영하는 방법인 힐로(HILO, Human-in-the-loop optimization)에 대한 연구를 네이처 본지(IF 50.5)에 발표했다고 4일 밝혔다. 이 논문은 공경철 교수 이외에도 스탠퍼드 대학의 Steven H. Collins(스티븐 콜린스) 교수, 하버드 대학의 Patrick Slade(패트릭 슬래드) 교수 등이 참여했다. HILO 방법의 핵심 연구자들이 모여 이론에 대한 설명과 응용 분야, 발전 방향까지 총망라하였고, 견해(Perspective)를 발표했다. 이 연구를 통해 로봇이 우리의 일상에 깊이 침투할수록, 그 로봇은 개별 사용자에게 적합하도록 계속해서 개발되어야 한다고 밝히고 있다. HILO 방법이 이러한 난제를 해결하고, 우리의 일상에 로봇이 더욱 가까이 다가오게 할 것이라고 말한다. 로봇은 이제 우리 일상에서 쉽게 만날 수 있으며 인간과 로봇이 서로 복잡하게 상호작용하는 경우가 빈번하게 발생하고 있다. 공장에서 협동 로봇과 사람이 함께

- 이종호 기자

- 2024-10-04 19:54

-

주한 공관 초청 ‘GIST Embassy Welcome Day’개최...체코·프랑스 등 23개국 주한 공관 참석

광주과학기술원(GIST, 총장 임기철)은 주한 공관 대사 및 관계자를 초청해 ‘GIST Embassy Welcome Day’를 개최하고 국제협력 강화 방안에 대해 논의했다고 밝혔다. 27일(금) 서울 코리아나호텔에서 개최된 이날 행사에는 누르갈리 아리스타노프(Nurgali Arystanov) 주한 카자흐스탄 대사, 알리 와까스 말릭(Ali Waqas Malik) 주한 파키스탄 대사대리, 쁘스뻐 라즈 버떠라이(Pusha Paj Bhattarai) 주한 네팔 대리대사 외 체코, 프랑스, 네덜란드, 그리스 등 23개국 주한 대사관의 주요 인사들이 참석했다. 작년 11월, 설립 30주년을 기념하여 주한 공관 관계자를 GIST 캠퍼스에 초청한 이후 두 번째 열린 ‘GIST Embassy Welcome Day’는 국외 네트워크 구축에 앞서 각국 대사관을 통해 대학의 교육·연구 역량과 성과를 알리기 위해 마련되었다. 이번 행사에서는 GIST의 국제협력 현황과 우수 연구 성과 등을 소개하고 향후 각 국가와의 협력 방안을 논의할 수 있도록 참석자간 교류의 시간이 이어졌다. 특히 GIST에서 재학하고 있거나 근무 중인 외국인 학생·연구원 등 18명이 포스터 세션을 통해 개인별

- 김영섭 기자

- 2024-10-02 23:19

-

GIST-조지아공대, 안정성 높고 수명 3배 향상된 리튬금속전지 개발

전 세계 자동차 시장에서 전기차 판매가 꾸준히 이어지고 있는 가운데 상용화되어 있는 리튬이온전지보다 용량이 크고 충·방전이 빠른 차세대 이차전지에 대한 관심이 높아지고 있다. 기존 리튬이온전지의 음극 소재인 흑연은 이론적 한계 용량에 거의 도달한 상태로, 에너지 밀도를 높이기 위해서는 용량이 더 높은 음극 소재의 개발이 필요한 상황이다. 광주과학기술원(GIST, 총장 임기철)은 신소재공학부 엄광섭 교수팀이 미국 조지아 공과대학(Georgia Tech) 톰 풀러(Tom Fuller) 교수와의 공동연구로, 기능성 첨가제 및 전기화학적 표면 처리 공정 개발을 통해 리튬금속 음극의 고질적인 수지상 성장 문제를 해결하고, 율속 및 수명 특성을 향상시키는 기술을 개발했다고 밝혔다. 음극 소재를 흑연에서 리튬 금속으로 대체한 리튬금속전지는 이론적으로 리튬이온전지보다 10배 높은 음극 용량을 구현할 수 있어 주목받고 있다. 하지만 리튬금속전지의 충·방전 중 리튬의 수지상 결정 성장이 일어나면서 분리막을 뚫고 전지의 단락(short circuit)을 일으키는 현상을 비롯해 리튬이 도금되면서 부피 팽창이 일어나 배터리가 부풀고 내부의 압력이 증가하는 등 안전성 및 내구성의 문

- 김영섭 기자

- 2024-10-02 23:05

-

KAIST ‘불균일 확산’ 160년 난제 풀다

KAIST 연구진이 160년 넘게 풀리지 않던 불균일 확산 현상의 물리적 원인을 규명했다. KAIST(총장 이광형)는 수리과학과 김용정 교수와 바이오및뇌공학과 최명철 교수 연구팀이 기존 확산 법칙이 하지 못했던 불균일한 환경에서 발생하는 분류 현상을 설명하는 새로운 확산 법칙과 실험적 증명을 제시해, 과학의 중요한 진전을 이뤄냈다고 2일 밝혔다. 미시적 입자들의 무작위적인 움직임이 만들어 내는 거시적 질량 이동 현상을 '확산'이라고 한다. 확산은 물리, 화학, 생물, 재료 등 자연 현상뿐만 아니라 정보, 경제, 주가 변동 등 사회 현상에 이르기까지 거의 모든 분야에서 발생하는데, 이는 무작위성(randomness)이 확산 현상의 주요 원인이기 때문이다. 1905년 아인슈타인은 확산을 브라운 운동과 결합해 분자의 무작위 행보(random walk)로 설명했고, 그 이후 균일한(homogeneous) 환경에서의 확산 이론은 완벽하게 정립됐다. 반면, 1856년 루트비히(Ludwig)는 불균일(heterogeneous)한 환경에서는 물질이 확산에 의해 섞이는 것이 아니라 오히려 분류(fractionation)되는 현상을 발견했다. 이후, 확산 이외에 다른 추가적인

- 이종호 기자

- 2024-10-02 22:48

-

1

목포시의회 유창훈 의원 “목포는 준비된 도시, 정책은 현장에서 완성돼야”

-

2

하나카드, MG새마을금고와 ‘MG+ S 하나카드’ 출시

-

3

KAI, 해군의 기뢰제거 핵심 전력 소해헬기(MCH) 초도비행 성공

-

4

나주시의회 문화관광콘텐츠연구회 토크콘서트. 감성으로 지역을 잇다

-

5

KAI, 6G 저궤도 통신위성 개발 협약

-

6

KAI, KF-21 20대 최초 양산 잔여 계약..."무장 및 항전 성능 입증"

-

7

폴란드 공군, FA-50PL 생산 현장 시찰 및 KF-21 시승

-

8

효성벤처스, 1천억 펀드 운용 본격화

-

9

여주시, 첨단 농업도시 도약 박차

-

10

IBK기업은행, 하반기 정기인사..."내부통제 강화와 미래 경쟁력 확보"