-

KAIST, 수요중심 디지털 혁신 리더 양성, 데이터사이언스 대학원 설립

[웹이코노미 윤혜인 기자] KAIST(총장 이광형)는 지난 수년간 획기적으로 발전한 기계학습, 인공지능, 빅데이터 등의 기술을 일상에서 체감할 수 있는 교육과 연구를 수행하고자 ‘데이터사이언스 대학원(Graduate School of Data Science, GSDS)’을설립했다고 17일(금) 밝혔다. 데이터사이언스 대학원은 구체적으로 제조, 금융, 의료, 사회서비스(복지) 4개 분야에 특화된 연구를 수행한다. 데이터 분석을 통해 다음날 시청할만한 유튜브 콘텐츠를 사용자에게 알려주거나, 학대받고 있는 아동을 미리 파악해 더 심각한 상황으로 이어지는 것을 방지하는 기술 등이 그 예다. ‘수요중심 디지털 혁신 리더 양성’이라는 비전을 바탕으로 기술과 현실 두 축을 모두 이해할 뿐 아니라 광범위한 지식과 전문성을 함께 보유한 T자형 인재 양성하는 것이 목표다. 이에 입학 전 부트캠프를 통해 수학·통계·프로그래밍 등의 기본 지식을 교육하고, 본 교육과정에서 데이터사이언스 가치사슬 전 영역(수집·관리·처리·분석·모델링·활용)을 아우르는 세계 최고 수준의 핵심 기술을 전수할 예정이다. 또한, 현장실습 학점제인 코업(Coop) 인턴, 프로젝트 기반 수업(Project B

- 윤혜인 기자

- 2022-06-18 14:35

-

‘홍합’으로 흉터 없이 피부 되살린다

[웹이코노미 윤혜인 기자] 피부 이식술을 할 때 환자들의 가장 큰 걱정거리는 수술 후 남는 흉터와 이식된 피부의 재생이다. 피부 이식술을 주도하는 의료인의 숙련도에 따라 봉합 후 흉터의 깊이가 달라질 뿐만 아니라, 봉합 부위의 상처가 회복되는 데만 한 달이 넘게 걸리기 때문이다. 최근 국내 연구진이 홍합접착단백질을 이용해 상처 회복이 빠르고 흉터가 거의 생기지 않는 의료접착제를 개발해 눈길을 끈다. 이 접착제로 피부를 이식하면, 봉합실 없이도 피부를 효과적으로 되살릴 수 있다. POSTECH(포항공과대학교, 총장 김무환) 화학공학과 차형준 교수·박우형 석사·통합과정 이재윤 씨 연구팀은 한국화학연구원 김효정 박사와의 공동연구를 통해 두 가지 약물이 담긴 피부 이식용 의료접착제를 개발했다. ‘흉터 없는’ 피부 이식술의 가능성을 제시한 이 연구성과는 화학공학 분야 최고 권위의 국제 학술지 ‘케미컬 엔지니어링 저널(Chemical Engineering Journal)’에 최근 게재됐다. 연구팀은 알란토인과 표피생장인자를 액상체 제형의 홍합접착단백질에 담아 의료접착제를 만들었다. 이 의료접착제를 바르면 상처 재생 단계에 따라 두 가지 약물이 차례대로 방출돼 작용하며

- 윤혜인 기자

- 2022-06-16 22:54

-

KAIST, 빛 에너지 이용해 고효율의 친환경 암모니아 합성법 제시

[웹이코노미 윤혜인 기자] KAIST(총장 이광형)는 생명화학공학과 이도창 교수, 이상엽 특훈교수, 박영신 연구교수 연구팀이 디스플레이 소재인 양자점(퀀텀닷)을 이용해 질소 고정 박테리아의 암모니아 생산 효율을 대폭 늘렸다고 16일 밝혔다. 이 교수 연구팀은 양자점에 의해 흡수된 빛 에너지가 박테리아의 암모니아 합성 반응에 사용되도록 설계했으며, 그 결과 박테리아의 암모니아 생산량을 큰 폭으로 증가시킬 수 있었다. 이를 위해 연구팀은 양자점을 질소고정 박테리아 안에 더 많이 넣을 수 있는 방법을 제시했다. KAIST 생명화학공학과 고성준 박사가 제1저자로 참여한 이번 연구의 결과는 국제 학술지 `미국 화학회지(JACS)'에 표지 논문(논문명 : Light-Driven Ammonia Production by Azotobacter vinelandii Cultured in Medium Containing Colloidal Quantum Dots)으로 선정돼 출판됐다. 질소 고정 박테리아는 질소 고정 효소를 이용해 대기 중 질소를 암모니아로 전환하여 생장에 필요한 단백질을 생산한다. 이러한 질소 고정 반응은 화학적 암모니아 합성법인 하버-보슈 공정에 비해 에너지 소

- 윤혜인 기자

- 2022-06-16 22:40

-

ETRI, 탄소중립 위한 마이크로그리드 국제표준 개발

[웹이코노미 윤혜인 기자] 국내 연구진이 전기와 정보통신기술(ICT)의 융합을 통해 에너지 이용효율을 극대화하는 마이크로그리드 기술 국제표준을 개발했다. 안정적이고 효율적인 에너지 활용 체계 마련을 통해 탄소중립 실현의 탄탄한 밑거름이 될 전망이다. 한국전자통신연구원(ETRI)은 마이크로그리드 시스템의 핵심 요소인 에너지저장장치(ESS)와 수요반응(DR) 기술 2건에 대한 국제표준이 국제전기표준화위원회(IEC) 기술위원회에서 승인됐다고 밝혔다. 탄소중립 실현을 위한 국제사회의 노력에 따라 스마트그리드 기술의 중요성이 나날이 커지고 있다. 그 중 마이크로그리드는 작은 단위의 스마트그리드로, 대규모 전력 시스템으로부터 독립된 소규모 전력 시스템을 의미한다. 마이크로그리드는 전력 수용가(소비자)와 에너지원(공급자), 에너지저장장치 및 에너지관리시스템을 갖춰 자체적으로 운용이 가능하며, 대규모 전력 시스템과의 연계도 가능하다. 금번 ETRI가 개발하여 제정된 마이크로그리드 국제표준은 에너지저장장치를 전력수요관리와 비상 전원 용도로 활용하기 위한 요구사항 및 유즈케이스(Use Case) 정의와 공장과 같은 산업시설의 수요반응(DR) 기반의 에너지 관리 시스템 정의 등

- 윤혜인 기자

- 2022-06-15 21:22

-

POSTECH 학생, 4년 연속 국제광공학회 장학생 선정 ‘쾌거’

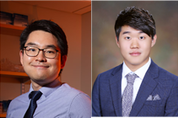

[웹이코노미 윤혜인 기자] POSTECH(포항공과대학교, 총장 김무환) 화학공학과 통합과정 장재혁 씨·기계공학과 박사과정 트레본 베드로(Trevon Badloe) 씨(지도교수 노준석)가 미국 국제광공학회(SPIE, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers)로부터 ‘2022 광공학 장학금(2022 Optics and Photonics Education Scholarship)’을 받는다. 이로써 POSTECH 학생들은 4년 연속 SPIE 장학금을 받는 쾌거를 거뒀다. 장재혁 씨는 최근 이차원 평면 광학소자인 메타표면을 이용해 가상·증강 현실을 위한 ‘대용량 홀로그래픽 저장 장치’를 구현하는 데 성공했다. 트레본 베드로 씨는 딥러닝을 이용한 메타표면 설계와 이를 가변형 메타표면에 적용시키는 ‘지능형 나노포토닉스’ 연구에 주력하고 있다. SPIE는 매년 미래 광공학 분야에서 크게 기여할 것으로 기대되는 학생에게 이 장학금을 수여한다. 올해 장학생으로 선정된 78명 중 아시아에서는 14명이 이름을 올렸다. 특히, 한국에서는 단 4명만이 선정됐는데, 그중 절반이 POSTECH 학생들이다. 한편, 1955년 설립된 SPI

- 윤혜인 기자

- 2022-06-15 21:16

-

KAIST, 질병 세포만 찾아 교정 치료 가능한 유전자 가위 시스템 개발

[웹이코노미 윤혜인 기자] KAIST(총장 이광형)는 의과학대학원 이지민 교수 연구팀이 한국과학기술연구원(KIST) 오승자 선임연구원, 강원대학교 이주용 교수와 공동 연구를 통해 질병 세포에서만 핵 내 유전자 교정을 수행할 수 있는 유전자 가위 시스템(CRISPR/Cas9)을 개발했다고 14일 밝혔다. 연구팀은 세포 내 마이크로RNA가 특정 서열을 인식해 절단한다는 특성을 활용해, 질병 세포에서 과발현되는 마이크로RNA에 의해 특이적으로 절단될 수 있는 링커를 연결한 유전자 가위 시스템을 설계했다. 이렇게 설계된 시스템은 질병 세포 특이적 마이크로RNA가 적은 정상세포에서는 세포질에 머물러 유전자 교정을 수행하지 않지만, 질병 세포에서는 링커가 절단되면서 유전자 가위가 세포핵으로 들어가 유전자 교정을 수행할 수 있다. 이러한 플랫폼은 유전자 가위를 질병 세포에서만 기능 할 수 있게 해 정상세포와 질병 세포가 혼합돼있는 실제 환자에게도 효과적인 유전자 교정 치료를 진행할 수 있을 것으로 기대된다. KIST 신철희 박사와 KAIST 의과학대학원 박수찬 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `뉴클레익 엑시드 리서치(Nucleic Acids R

- 윤혜인 기자

- 2022-06-15 20:44

-

KAIST 배지은 학생, 美 SPIE (국제광공학회) 2022 광공학 장학금 수상

[웹이코노미 윤혜인 기자] KAIST(총장 이광형)는 배지은 물리학과 석박사통합과정 학생이 美 SPIE(국제광공학회)가 수여하는 ‘2022 광공학 장학금(2022 Optics and Photonics Education Scholarship)’의 수상자로 선정됐다고 13일 밝혔다. 이 장학금은 광공학 분야 최대 규모의 학술단체인 SPIE가 미래 광학 및 광자학 분야에서 크게 기여할 것으로 촉망받는 학생들에게 수여하는 것으로, 배지은 학생의 학술적 기여도와 장래성이 크게 인정받았다. 배지은 학생은 KAIST 물리학과 이상민 교수의 지도를 받아 레이저 광학 분야에서 다양한 연구를 해오고 있다. 특히 도파로 구조를 가지는 레이저 물질과 나노카본 광 소자를 통한 초소형 펄스 레이저 연구는 미래 집적회로 등의 응용기술로도 이어져 있어 많은 주목을 받고 있다. 또한 탄소나노물질 기반의 광대역 초고속 레이저 개발을 위한 다수의 국제공동연구를 활발히 진행하며 기여하고 있다. 배지은 학생은 현재까지 SCI급 국제학술지에 23편의 논문을 출판하였으며 뛰어난 연구 성과를 바탕으로 국제/국내 학술대회 발표 등 활발한 학술 활동을 이어가고 있다. SPIE는 1955년에 설립된 전 세

- 윤혜인 기자

- 2022-06-15 20:44

-

물리 이론 학습하는 인공지능 탄생, 응용문제도 ‘척척’

[웹이코노미 윤혜인 기자] 한국표준과학연구원(KRISS, 원장 박현민)과 포항공과대학교(포스텍, 총장 김무환) 공동연구팀이 음향 물리 이론을 학습할 수 있는 인공지능(AI) 기술을 국내 최초로 개발했다. 이번에 개발한 기술은 AI 기반 음향 시뮬레이션 기술로, 음향‧소음‧진동 등의 변화를 실시간으로 예측하고 문제를 해결할 수 있는 기반기술이다. 이를 활용하면 가전기기, 자동차 등의 제품부터 건물, 다리 등의 구조물에 이르기까지 다양한 대상의 음향‧진동 상태를 모니터링하고, AI가 시뮬레이션을 거쳐 내린 의사결정을 즉각 반영해 성능을 최적화할 수 있다. 이번 성과는 특히 산업계에서 각광받는 신기술인 “디지털 트윈(digital twin)”에 적용 가능하다. 디지털 트윈은 가상세계에 현실 속 사물의 쌍둥이를 만든 뒤 다양한 시뮬레이션을 통해 검증하는 기술이다. 가상세계에서 장비, 시스템 등의 상태를 모니터링하고 유지·보수 시점을 파악할 수 있다. 공장 내부의 데이터를 수집‧분석해 사람 없이 AI가 공정을 제어하는 스마트 팩토리는 디지털 트윈을 필요로 하는 대표적인 사례다. 현재 디지털 트윈의 음향 시뮬레이션에 활용할 수 있는 기술은 일반 AI 기술과 공학분석용

- 윤혜인 기자

- 2022-06-15 20:17

-

파이프라인도 ‘카멜레온’처럼 색깔 바꾼다

[웹이코노미 윤혜인 기자] 뜨거운 커피가 담긴 머그컵에 무심코 손을 댔다가 황급히 뗀 경험이 한 번쯤 있기 마련이다. 온도에 따라 ‘카멜레온’처럼 색깔이 바뀌는 컵을 사용하면, 직접 손을 대지 않고도 컵이 충분히 식었는지 확인할 수 있다. 컵뿐만 아니라 산업 분야에서도 이같은 ‘카멜레온’ 기술을 적용할 길이 열렸다. 파이프라인이나 고로의 색깔로 온도를 알 수 있다면, 안전사고를 예방하는데 큰 도움이 될 것으로 기대된다. POSTECH(포항공과대학교, 총장 김무환) 신소재공학과 손준우 교수·김영광 박사, 신소재공학과·첨단재료과학부 이동화 교수·신소재공학과 이준호 박사 연구팀은 온도에 따라 색깔이 바뀌는 고체 산화물을 개발했다. 300℃의 높은 온도까지 견딜 수 있는 물질로 산업 적용 가능성을 한층 높인 이 연구성과는 국제 학술지 ‘머터리얼즈 호라이즌스(Materials Horizons)’에 속표지논문(Inside Front Cover)으로 최근 게재됐다. 온도가 올라가면서 색깔이 변하는 물질은 대개 유기물로 만들어져 100℃가 넘는 높은 온도에서 쉽게 열화됐다. 이 때문에 고온 공정이 필요한 산업에 활용하기는 어려웠다. 연구팀은 높은 온도에서도 견딜 수 있도록

- 윤혜인 기자

- 2022-06-15 20:17

-

‘이슬을 톡’…물방울로 전기 만든다

[웹이코노미 윤혜인 기자] 여름이 되면 더욱 생각나는 강과 바다. 우리에게 시원한 풍경을 선사할 뿐만 아니라, 전기 에너지를 만드는 데에도 사용되는 ‘착한’ 에너지원이다. 그동안 전기 에너지를 만들기 위해선 이처럼 대량의 물이 필요했는데, 국내 연구진이 이슬과 같이 적은 양의 물방울로도 전기 에너지를 만들 방법을 찾았다. 물을 흡수하지 않고 튕겨내는 연잎의 특징을 모방한 것이다. POSTECH(포항공과대학교, 총장 김무환) 기계공학과 김동성 교수·유동현 박사 연구팀은 경희대 기계공학과 최동휘 교수, 안동대 기계‧로봇공학과 김시조 교수와의 공동연구를 통해 연잎을 모사한 물방울 기반 발전기(Droplet-based electricity generator, DEG)를 개발, 국제 학술지 ‘나노 에너지(Nano Energy)’에 최근 발표했다. 물방울 기반 발전기는 자연에서 볼 수 있는 물의 순환으로부터 효율이 높은 에너지를 얻는다는 게 특징이다. 특히, 우리 주변에 흔히 보이는 빗방울과 강수, 안개, 이슬 등 마이크로리터(µL, 1µL=100만분의 1리터) 단위의 물로 발전기를 가동할 수만 있다면 그 적용 분야가 무궁무진할 것으로 기대된다. 연구팀은 표면이 물에

- 윤혜인 기자

- 2022-06-15 20:11

-

KAIST, 인공지능 엔진으로 영상 위변조 탐지 기술 개발

[웹이코노미 윤혜인 기자] 국내 연구진이 영상 내 변형 영역을 더욱 정밀하게 탐지하기 위해 영상내 색상 정보와 주파수 정보를 함께 활용하는 인공지능 엔진 기술을 학계 처음으로 개발하였다. 이번 개발 기술은 기존 기술보다 정밀도와 정확도를 크게 높여 위변조 탐지 기술의 기술 유용성을 일정 수준 확보할 수 있는 기반을 제공한다는 점에서 그 의미가 크다. KAIST에서 각종 위변조 영상들을 잡아낸다는 의미를 지닌 `카이캐치(KaiCatch)' 소프트웨어는 이미지, 영상뿐만 아니라 CCTV 비디오 변형 여부도 분석할 수 있다. KAIST(총장 이광형)는 전산학부 이흥규 교수 연구팀이 새로운 인공지능 구조와학습 방법론, 그리고 실험실 환경에서는 구하기 힘든 고급 변형 이미지 영상들을 사용해 영상 이미지 위변조 탐지 소프트웨어인 `카이캐치(KaiCatch)'의 영상 이미지 정밀도와 정확도를 크게 높일 뿐만 아니라 비디오 편집 변형도 탐지할 수 있는 카이캐치 2.1 버전을 개발했다고 13일 밝혔다. 카이캐치 소프트웨어는 `이상(異常) 유형 분석 엔진'과 `이상(異常) 영역 추정 엔진' 두 개의 인공지능 엔진으로 구성된다. `이상 유형 분석 엔진'은 블러링, 노이즈, 크기

- 윤혜인 기자

- 2022-06-15 19:58

-

KAIST 건설및환경공학과 명재욱 교수, 2022 APEC 혁신연구교육과학상 한국대표 선발

[웹이코노미 윤혜인 기자] KAIST(총장 이광형)는 건설및환경학과 명재욱 교수가 '2022 ASPIRE(APEC 혁신연구교육과학상)' 대한민국 대표로 최종 선발됐다고 10일 밝혔다. APEC 혁신연구교육과학상은 PPSTI(과학기술혁신정책파트너십)에서 아시아태평양경제협력체(이하 APEC) 회원국 간 과학계 협력을 증진하고 연구의 우수성을 드높인 젊은 과학자들의 업적을 기리기 위해 2011년부터 매년 과학 주제를 선정, 해당 분야에서 탁월한 성과를 낸 과학자에게 수여하는 상이다. 최종 수상자는 7월 APEC 회원국 투표로 선정된다. 만 40세 이하의 APEC 회원국 연구자로서 실적이 우수하며, 타 APEC 국가들과의 협력 활동이 활발한 연구자들이 참가 대상인 ASPIRE의 올해 주제는 '경제적·사회적·환경적 목표를 달성하기 위한 혁신'(Innovation to Achieve Economic, Environmental, and Social Goals)이다. KAIST 건설및환경공학과 명재욱 교수는 미생물과 환경화학공학 분야를 접목해, 플라스틱 폐기물, 지구온난화 등 인류가 직면한 중요한 환경·사회문제에 대한 해법을 찾는 연구를 진행하고 있다. 대표로 선정된 명재

- 윤혜인 기자

- 2022-06-10 23:07

-

KAIST, 사람처럼 느끼고 상처 치유가 가능한 로봇 피부 기술 개발

[웹이코노미 윤혜인 기자] KAIST(총장 이광형)는 기계공학과 김정 교수 연구팀이 메사추세츠 공과대학(MIT), 슈투트가르트 대학교(Univ. of Stuttgart)의 연구자들과 공동연구를 통해 `넓은 면적에 대해 다양한 외부 촉각 자극을 인지할 수 있으며, 칼로 베어져도 다시 기능을 회복할 수 있는 로봇 피부 기술'을 개발했다고 9일 밝혔다. KAIST 박경서 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 로보틱스(Science Robotics)'에 6월 9일 출판(논문명: A biomimetic elastomeric robot skin using electrical impedance and acoustic tomography for tactile sensing)됐다. 사람의 가장 큰 장기인 피부는, 내부를 충격에서 보호함과 동시에 주위로부터의 물리적인 자극을 전달하는 통로다. 피부를 이용한 정보 전달(혹은 촉감)은 표면 인식, 조작, 쓰다듬기, 꼬집기, 포옹, 몸싸움 등으로 종류가 다양하며, 피부가 덮은 모든 부분에서 느낄 수 있기에 풍부한 비언어적 감정 표현과 교류를 가능하게 한다. 그래서 촉각은 `한 인간이 세계를 탐구하는 첫 번째

- 윤혜인 기자

- 2022-06-10 00:04

-

㈜만도 자율주행 순찰 로봇 ‘골리(Goalie)Ⅱ’, 관악구 빌라촌 활동 개시

[웹이코노미 윤혜인 기자] EV∙자율주행 솔루션 전문기업 ㈜만도의 자율주행 순찰 로봇 ‘골리(Goalie)Ⅱ’가 한국로봇산업진흥원(KIRIA)에서 실시한 ‘ISO 13482’ 안전성 시험을 통과하고, 6월부터 관악구 빌라촌에 전격 투입됐다. 이번에 새롭게 등장한 ‘골리Ⅱ’는 ‘20년 7월, 시흥 배곧생명공원에서 운행을 시작한 1세대 골리에 대를 잇는 차세대 버전으로, 서울 한복판 시민 곁에 성큼 다가섰다. ‘골리Ⅱ’는 국내 최초 도심지 자율주행 순찰 로봇이다. 장애물 충돌, 대인 상호접촉 등 안전성 관련 국제표준 시험(ISO 13482)을 통과하여 세이프티 성능을 공인 받은 골리Ⅱ는 자율주행 순찰 역량도 도심지에 알맞게 업그레이드 되었다. 5G를 통한 실시간 관제센터 통신은 물론, 라이다(LiDAR), 카메라를 서라운드로 장착한 골리Ⅱ의 인지능력은 1세대 골리 보다 두 배 이상 향상되었다. 2세대 골리의 인공지능(AI) 기능이 진일보한 이유다. 야간 순찰 강화를 위해 열화상 카메라도 추가 적용 되었다. CCTV 사각지대 등 치안 취약 지점도 집중적으로 감시할 수 있다. 만도 모빌리티 솔루션 테크(Mobility Solution Tech) 그룹장 최성호 부사장

- 윤혜인 기자

- 2022-06-09 23:49

-

빛 이용해 ‘두근두근’ 뛰는 손가락 혈관 본다

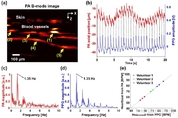

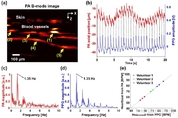

[웹이코노미 윤혜인 기자] 손목에 차기만 해도 우리의 건강 상태를 수시로 알려주는 스마트워치. 이 스마트워치는 빛을 이용해 측정한 맥파 신호를 바탕으로 심박수를 알려준다. 이때 심박수의 변화는 수치로만 확인할 수 있다는 한계가 있었는데, 국내 연구진이 혈관의 움직임까지 실시간으로 보여주는 기술을 선보였다. POSTECH(포항공과대학교, 총장 김무환) IT융합‧전자전기‧기계공학과 김철홍 교수‧IT융합공학과 안중호‧백진우 박사 연구팀은 삼성종합기술원 남성현 마스터 연구팀과의 공동연구를 통해 광혈류측정기(PPG, photoplethysmography)와 광음향현미경(PAM, Photoacoustic Microscopy)을 결합한 시스템을 개발했다. 광혈류측정기는 스마트워치의 심박수 측정 센서에 주로 활용되는 기술이다. 피부에 LED를 쐈을 때, 심장의 수축과 이완에 따라 빛의 반사율이 달라지는 원리를 이용한다. 심박수를 실시간으로 확인할 수 있어 유용하지만, 혈관의 움직임을 비롯해 몸 안에서 일어나는 변화를 직접 관찰하기는 어려웠다. 연구팀은 이 기기에 광음향현미경(PAM, Photoacoustic Microscopy)을 접목해 이러한 한계를 극복하고자 했다. 광

- 윤혜인 기자

- 2022-06-09 23:45

-

1

[안재영의 투데이아트] 황주리의 인간에 대한 사랑과 남다른 상상력

-

2

올림픽공원 핸드볼경기장, 새 이름 ‘티켓링크 라이브 아레나(ticketLINK Live Arena)’

-

3

“부강한 진주 순자산 7조6천억, 이젠 제3의 기적으로”... 조규일 시장 첫 취임 7주년

-

4

교보생명, '보험점수'와 보장분석 캠페인..."하반기 미래건강예측서비스"

-

5

이마트, ‘고래잇 페스타 쿨 썸머 세일’ 7월 4일부터 3일간 개최

-

6

미래에셋자산운용 " 'TIGER ETF' 상반기 개인 투자자 순매수 1위"

-

7

NH투자증권, 퇴직연금 하이브리드 자산관리 서비스 본격화

-

8

카카오모빌리티X한국관광공사, 휴가철 맞이 ‘가볼만할지도 여름해변편’ 공개

-

9

미래에셋 " ‘TIGER KRX금현물 ETF’ 6월말 신규 상장"

-

10

[인사] 광주과학기술원(GIST, 지스트)