-

안구건조증 환자를 위한 비침습 결막 술잔세포 검사법 제시

[웹이코노미 김민서 기자] 안구 표면에 점액을 분비하는 결막 술잔세포(conjunctival goblet cells)는 눈물막(tear film)의 뮤신층을 형성하고 눈물막을 유지하는 역할을 한다. 결막 술잔세포의 기능 저하 및 사멸은 눈물막의 불안정성을 야기하며 염증을 유발해 안구건조증 등 다양한 안구 표면 질환을 일으키거나 악화시킨다. 그래서 결막 술잔세포 검사는 안구 표면질환 진단과 치료에 중요한데, 지금까지는 이를 비침습적으로 검사하는 방법이 없었다. POSTECH(포항공과대학교, 총장 김무환) 기계공학과 김기현 교수·박사과정 이중빈 씨·통합과정 김성한 씨 연구팀은 경북대학교 안과 김홍균·손병재 교수, 서울대병원 안과 윤창호 교수와 함께 안구건조증 환자에서 결막 술잔세포 이상을 검사하기 위한 비침습 고속 영상장비를 개발했다고 보고하였다. 술잔세포 검사의 편의성과 속도를 한층 높인 이 연구성과는 의료영상 분야 국제 학술지 ‘전기전자기술자협회 트랜잭션 온 메디컬 이미징(IEEE Transactions on Medical Imaging)’에 최근 게재됐다. 앞서 연구팀은 2019년에 안과 항생제인 목시플록사신이 술잔세포를 염색한다는 것을 세계 최초로 발견하

- 김민서 기자

- 2022-03-22 22:57

-

KAIST, 수학 모델로 개별 세포 간 이질성의 원인 밝혀

[웹이코노미 김민서 기자] 국내 연구진이 항생제와 같은 동일한 외부 자극에도 개별 세포마다 반응하는 정도가 다른 근본적인 원인을 밝혔다. KAIST(총장 이광형)는 수리과학과 김재경 교수(기초과학연구원(IBS) 의생명수학 그룹 겸임) 연구팀이 외부 자극에 대한 세포 간 이질성(cell-to-cell heterogeneity)의 크기가 세포 내 신호 전달 과정의 반응 속도 제한 단계(rate-limiting step)의 수에 비례한다는 사실을 규명했다고 21일 밝혔다. 똑같은 유전자를 가진 세포들이 동일한 외부 자극에 다르게 반응하는 이유는 오랫동안 미스터리였다. 특히, 외부 자극에 대한 반응의 이질성은 항암 치료 시 화학 요법을 적용할 때 암세포의 완전 사멸을 막는 원인이 되기도 한다. 따라서, 세포 간 이질성을 유발하는 요인으로서 속도 제한 단계를 제시한 이번 연구는 화학 요법 치료의 효과를 개선하는 데에 이용될 수 있을 것으로 기대된다. KAIST 김대욱 박사와 홍혁표 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 3월 18일 字 온라인판에 실렸다. 우리 몸속에 있는 세포는 항생제

- 김민서 기자

- 2022-03-22 00:08

-

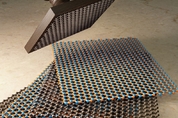

‘레고’ 조립하듯 원자도 조립한다

[웹이코노미 김민서 기자] 어린이와 어른 모두에게 ‘꿈의 장난감’으로 꼽히는 블록 장난감의 대명사 레고는 조립법에 따라 우주선이나 멋진 건물 등 정해진 모형으로 만들 수 있지만, 마음대로 조립해 새로운 모형으로 만들 수도 있다. 이러한 블록 장난감처럼 눈에 보이지 않는 원자 크기의 블록을 조립해 새로운 물질을 만드는 기술이 나왔다. POSTECH(포항공과대학교, 총장 김무환) 화학공학과 김철주 교수·통합과정 양성준·정주현 씨 연구팀은 포항가속기연구소 황찬국·이은숙 박사, 미국 일리노이대 어바나-샴페인캠퍼스(UIUC)와의 공동연구를 통해 웨이퍼1) 크기의 원자 단위 두께 박막을 조립하는 기술을 개발했다. 국제 학술지 ‘나노 레터스(Nano Letters)’에 표지논문으로 최근 선정된 이 연구 결과는 물질의 구조를 원자 단위에서 정밀하게 설계하도록 한 성과다. 원자로 구성된 결정2) 박막은 두께나 원자 구조에 따라 다양한 물리적 특성을 지닌다. 이 박막을 차곡차곡 쌓거나 비틀어 쌓는 등 쌓는 방식을 바꾸면 각기 다른 물성을 구현할 수 있다. 그러나 지금까지의 연구로는 아주 작은 크기에서만 조립이 가능한 것으로 알려져 있었다. 웨이퍼 크기의 큰 박막을 조립하면 계

- 김민서 기자

- 2022-03-22 00:05

-

포스텍.서울대, 알레르기 질환의 원인 규명

[웹이코노미 김민서 기자] 포스텍 생명과학과 김종경 교수와 서울대 약대 제약학과 이유정 교수가 공동연구를 통해 알레르기 질환의 원인을 규명했다. 이번 연구는 알레르기 질환을 일으키는 E type 면역글로블린과 비만세포의 기원 및 발달 과정을 규명한 첫 연구로, 알러지 성향을 결정하는 세포 유전학적 요소를 규명하였다는 것이 주요 연구성과로서의 의의로 평가된다. ■ 연구 필요성 알레르기 질환은 전 국민의 10-20%가 가지고 있을 정도로 매우 흔한 질환으로 가벼운 증상으로 끝나기도 하지만 생명을 위협하는 과민반응 (아나필락시스)로 이어지기도 한다. 이 질환의 중요 원인으로 그동안 E type 면역글로블린이 과다 하게 생성되는 것이 알려져 있었으나 특정인에서 이의 혈중 레벨이 높게 유지 되는 이유는 알려지지 않았다. ■ 연구성과/기대효과 연구 결과 E type 면역 글로블린을 분비하는 형질 B 세포가 마우스 흉선에 존재함을 최초로 규명하였다. 또한 흉선 기원의 E type 면역 글로블린은 장내에서 비만 세포 (mast cell)의 수를 증가시켜 음식물에 의한 아나필락시스 반응을 촉진함을 밝혔다. 이 연구는 알레르기 질환을 일으키는 E type 면역글로블린과 비만세

- 김민서 기자

- 2022-03-19 20:58

-

KAIST-한예종 신입생 영상캠프 성료

[웹이코노미 정재은 기자] KAIST(총장 이광형)가 한국예술종합학교(총장 김대진)와의 협력 추진에 박차를 가하고 있다. KAIST는 올해 1월 한예종과 상호교류 업무협약을 체결한 뒤 첫 번째 시행하는 프로그램으로 ‘KAIST x 한예종 신입생 영상캠프(이하, 영상캠프)’를 추진해 성공적으로 마무리했다고 17일 밝혔다. 양교 학생들의 상호교류 및 예술과 기술의 융합 협력 확대를 위해 마련된 이번 영상캠프는 지난달 14일부터 8일간 한국예술종합학교 영상원에서 진행됐다. 각 학교에서 선발된 2022학년도 새내기 34명은 영상 5개 팀, 게임 6개 팀 등 총 11개 팀으로 나뉘어 촬영·편집·음향, 컴퓨터그래픽·스토리텔링·연출·기획 등의 이론 강의와 촬영용 카메라·편집장비·음향·게임 툴을 다루는 기술 강의를 수강했다. 총 49시간으로 구성된 강의를 바탕으로 단편 영화와 간단한 게임을 제작해, 융합예술 및 첨단 콘텐츠에 대한 이해력과 창의력을 높이고 과학과 예술 분야가 함께하는 공동 창작을 입학 전에 체험하는 기회를 가졌다. 행사 후 진행된 설문조사에서 참가자의 97%(매우 그렇다 78.8%, 그렇다 18.2%)가 캠프에서 제공한 이론 및 기술 지식을 매우 긍정적으로

- 정재은 기자

- 2022-03-17 21:47

-

ETRI, 글로벌 ICT 표준화 주도하다

[웹이코노미 김민서 기자] 국내 연구진이 지난해 코로나-19로 인한 언택트 중심의 새로운 ICT 연구개발 환경 속에서도 국제표준화부문에서 두드러진 성과를 거뒀다. 이로써 뉴노멀 시대의 글로벌 ICT 표준화 주도권을 더욱 강화해갈 것으로 기대된다. 한국전자통신연구원(ETRI)은 지난해 국제표준특허 85건을 확보, 총 누적 국제표준특허가 1,017건이 되었다고 밝혔다. 또한, 국제표준 제정 31건, ETRI 국제표준특허 반영 기고서 42건의 실적도 함께 달성했다. 이와 같은 성과는 코로나 19로 인해 대부분의 국제회의가 비대면으로 전환된 상황을 감안해도 국내 기관 중 최고 수준의 국제표준화 실적이다. 아울러 본 성과는 최근 ETRI가 조직탈바꿈 노력의 일환으로 시도한 사실표준화 활동 중심의 전주기 표준화 전략을 추진한 결과로 분석된다. ETRI는 표준화 결과의 시장 효용성을 극대화하기 위한 전략으로 사실표준화 활동을 대폭 강화하여, 인터넷 기술 관련 사실표준기구인 IETF에서 실시간 비디오 스트리밍을 위한 정보중심 네트워킹(ICN) 기술 표준을 승인 받는 등의 큰 성과를 거두었다. 2021년도의 사실표준 성과는 전년 대비 약 20% 증가하였다. 최근 ETRI가

- 김민서 기자

- 2022-03-17 00:32

-

KAIST, 페로브스카이트 퀀텀닷 발광 다이오드의 올인원 공정 개발

[웹이코노미 김민서 기자] KAIST(총장 이광형)는 전기및전자공학부 이정용 교수 연구팀이 페로브스카이트 퀀텀닷(양자점) 층에 직접적인 자외선, 전자빔 처리나 용액 가둠막 없이 고효율 RGB 패턴 발광 다이오드 제작 기술을 개발했다고 16일 밝혔다. KAIST 전기및전자공학부 김준호 박사과정과 서기원 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)' 2022년 3월 2일자 온라인판에 게재됐다. 페로브스카이트 퀀텀닷은 높은 외부 양자 효율과 색 순도를 가지고, 퀀텀닷 내부의 할라이드 음이온의 종류와 그 비율에 따라 밴드갭을 조절할 수 있다는 장점을 가져 차세대 디스플레이 발광 물질로 주목받고 있는 물질이다. 하지만, 페로브스카이트 퀀텀닷은 용매 분산을 위하여 긴 탄소 사슬을 갖는 절연 유기 분자가 퀀텀닷 주변을 둘러싸고 있어 전자 소자로 적용 시 낮은 성능을 갖게 하고, 패터닝 공정에 사용되는 자외선 및 전자빔 처리에 취약해 디스플레이를 만들기 위한 픽셀 패터닝 공정이 매우 어렵다는 문제점을 가지고 있다. 연구팀이 개발한 공정은 페로브스카이트 퀀텀닷 주변의 절연성 유기 리간드(결합 분자)를 전하 수

- 김민서 기자

- 2022-03-17 00:22

-

‘봄 눈 녹듯’ 틀 녹여 속 빈 나노구조체 쉽게 만든다

[웹이코노미 김민서 기자] 나노기술의 핵심 중 하나인 나노구조체는 머리카락의 수십만 분의 1에 불과한 크기로도 물질을 담거나 옮길 수 있는 일종의 용기다. 주로 약물전달체나 촉매에 사용되는데, 속이 비어 있으면 공간에 더 많은 물질을 담아 작은 크기로도 효율성을 높일 수 있다. 문제는 눈에 보이지도 않는 이 작은 용기를 합성하는 방법이었다. 보통은 틀을 만들어 나노구조체를 합성하고, 그 틀을 제거하는 과정을 거치곤 했다. 국내 연구진은 소금과 같은 금속염을 구조체 틀로 만들어 봄눈처럼 사르르 녹이는 방식의 새로운 합성법을 선보였다. POSTECH(포항공과대학교, 총장 김무환) 화학과 이인수 교수·니티 쿠마리(Nitee Kumari) 연구교수·박사과정 최정훈 씨 연구팀은 금속염을 이용해 틀을 녹이는 속 빈 실리카(Silica) 나노구조체의 새로운 합성법을 개발, 국제 학술지 ‘나노 레터스(Nano Letters)’에 발표했다. 금속염이란 금속을 포함하는 산이 중화 반응을 해 물과 함께 생기는 금속 화합물을 말하는데, 우리 주변에서 흔히 볼 수 있는 소금도 금속염 중 하나다. 나노구조체 중 정팔면체에서 뼈대만 존재하는 형태의 구조체는 물질이 잘 통과하고 다른 물

- 김민서 기자

- 2022-03-17 00:09

-

“제주올레 이사장과 포항 바닷길 걷자”

[웹이코노미 김민서 기자] POSTECH(포항공과대학교, 총장 김무환) 융합문명연구원 포항학연구센터가 서명숙 제주올레 이사장과 함께 하는 포항 해안둘레길 체험 행사를 오는 24일부터 31일까지 개최한다. 이 행사에서는 포항 시민, 포항 해녀, 포항지역학연구회 회원 등 총 3개 단체가 호미반도 해안둘레길을 서명숙 이사장과 함께 걸을 예정이다. 이를 통해 포항의 길이 가진 문화 자산으로서의 가치를 발견하고 둘레길 걷기를 인문학적으로 체험하는 것이 목표다. 해안둘레길 체험은 서명숙 이사장이 올해 발간하는 ‘포항의 해안둘레길을 걷다(가제)’에 소개되면서 포항의 자연 문화를 전 국민에게 알리는 계기가 될 것으로 기대된다. 서명숙 이사장과 함께 걷는 인원은 방역 기준을 적용하여 6인 이내로 구성하며, 각 코스를 걷는 4개 단체의 구성원은 참여자가 소속된 해당 기관의 추천을 통해서 선발한다. 참가자는 열 체크 후 마스크를 착용하고 걷기 행사에 참여하고, 현장 진행은 행사 기획자인 POSTECH 인문사회학부 노승욱 교수가 담당한다. 우천 시에는 다른 날짜로 변경해 행사를 진행할 예정이다. 행사는 24일 포항 해녀들과 함께 걷는 호미길을 시작으로, △26일 포항지역학연구회

- 김민서 기자

- 2022-03-16 23:58

-

애플 개발자 아카데미, 포항에 문 열다

[웹이코노미 김민서 기자] 국내 최초의 애플 개발자 아카데미가 14일 온라인 수업을 시작으로 그 문을 열었다. 코로나19로 인해 우선 비대면으로 시작한 9개월간의 수업 과정은 향후 POSTECH(포항공과대학교)에서 대면 수업으로 진행될 예정이다. 수업 첫날, 학생과 멘토 모두 적극적인 참여와 열정적인 모습을 보여주었다. 기업가, 개발자, 디자이너를 꿈꾸는 이들에게 컴퓨터 공학 분야의 교육과 창업 기회를 제공하는 애플 개발자 아카데미는 주 5일 운영된다. 커리큘럼은 코딩, 디자인, 앱 비즈니스 및 마케팅, 전문 기술 및 프로세스를 포함한 다양한 과정으로 구성된 한편, 학생들이 아이디어를 실현하는데 필요한 기술과 경험을 갖출 수 있도록 다학문 프레임워크를 제공한다. 애플 개발자 아카데미와 POSTECH은 전국에서 몰려든 신청자들 가운데 개성, 열정, 잠재력이 넘치는 200명 학생을 2022학년도 수강자로 선발했다. 고든 슈크윗(Gordon Shukwit) 애플 개발자 아카데미 총괄은 “POSTECH과의 협력 아래 한국 최초의 애플 개발자 아카데미를 열어 한국의 차세대 개발자와 기업가들을 지원하게 되어 기쁘게 생각한다”며 “앱스토어(App Store) 생태계는 창

- 김민서 기자

- 2022-03-16 00:06

-

[인사] ETRI(한국전자통신연구원)

[웹이코노미 김영섭 기자] ◇ 직할부서장(부장) ▲ 글로벌·홍보부장 노일수 ◇ 센터장 ▲ 건설추진센터장 박종팔 ◇ 실장 ▲ 대경권연구센터 연구지원실장 남해 ▲ 경영기획실장 김학수 ▲ 사업조정실장 황주옥 ▲ 인력기획실장 어윤희 ▲ 건설기획실장 김범 ▲ 글로벌협력실장 김재호

- 김영섭 기자

- 2022-03-15 23:01

-

KAIST, 유전자 가위 이용한 RNA 분해효소 검출 신기술 개발

[웹이코노미 김민서 기자] KAIST(총장 이광형)는 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 크리스퍼 카스12a (CRISPR-Cas12a) 시스템의 부수적 절단 활성을 활용해 RNA 분해효소를 민감하게 검출해내는 신기술을 개발했다고 14일 밝혔다. ■ 크리스퍼 카스 시스템 (유전자 가위 기술) 크리스퍼 카스 시스템은 박테리아가 바이러스 감염으로부터 자신을 보호하기 위해 진화시킨 적응 면역 시스템이다. 이는 외래 유전자의 정보를 담고있는 가이드RNA와 직접 핵산을 절단하는 카스 단백질로 이루어져 있다. 2020년 제니퍼 다우드나 교수의 연구팀이 크리스퍼 카스9 유전자 가위 시스템을 개발한 공로로 노벨화학상을 수상해 널리 알려졌으며, 높은 표적 특이성과 빠른 역학 덕분에 최근에는 유전체 편집을 넘어 생체물질 검출 및 분자진단 분야에 광범위하게 적용되고 있다. ■ 부수적 절단 활성 카스9이외에도 Cas12, Cas13 등의 다양한 카스 단백질이 발굴되고 활용되고 있다. 카스12a는 표적 DNA 서열을 인식해 이를 절단하며, 이에 더해 주변의 비표적 단일 가닥 DNA를 무작위하게 절단하는 부수적 절단 활성을 가지고 있다. 이러한 성질은 분자진단 분야에서 활발하게 사용

- 김민서 기자

- 2022-03-14 23:59

-

리튬 추출 ‘방해꾼’ 필터 없이 거른다

[웹이코노미 김민서 기자] 기후변화와 화석연료 고갈 위험으로 전기자동차 수요가 늘어나며, 동력원의 핵심인 리튬 역시 중요한 금속으로 몸값을 높이고 있다. 리튬은 주로 소금호수에서 증발과 침출 공정을 거쳐 추출할 수 있지만, 물속에 리튬과 함께 녹아 있는 다량의 마그네슘이 리튬 추출의 방해꾼 역할을 해왔다. POSTECH(포항공과대학교, 총장 김무환) 기계공학과 임근배 교수·박사과정 이민수 씨·권혁진 박사 연구팀은 RIST(포항산업과학연구원, 원장 남수희) 정우철 박사와 공동으로 필터나 추출제를 전혀 사용하지 않는 전기력 기반의 리튬·마그네슘 이온 분리 방법을 개발, 재료과학 분야 국제 학술지 ‘재료화학 A 저널(Journal of Materials Chemistry A)’에 뒷표지 논문(back cover)으로 발표했다. 소금호수에서 리튬을 추출할 때, 마그네슘은 증발 공정에서 리튬과 화합물을 형성하고, 화학적 침전 공정에서는 리튬과 함께 침전되며 두 번에 걸쳐 손실을 유발한다. 자연히 소금호수의 마그네슘 함량이 늘어날수록 손실과 생산비용은 커질 수 밖에 없다. 이를 개선하기 위해 다양한 방법이 제안됐지만, 특정 매개체에 의존하는 분리 방식은 실제 산업 분야

- 김민서 기자

- 2022-03-14 23:35

-

KAIST,‘생각의 틀을 깨는’ 전 국민 아이디어 공모전 개최

[웹이코노미 김민서 기자] KAIST(총장 이광형)가 파격적으로 실행할 수 있는 도전 과제를 국민의 제안으로 발굴하는 `KAIST Crazy Day 아이디어 공모전’을 개최한다. KAIST는 올해 5월, 파격적(Crazy), 창의적(Creative), 도전적(Challenging)이거나 배려정신(Caring)을 담은 아이디어를 실행하는 `KAIST Crazy Day’”행사를 개최할 예정이다. 일 년에 딱 하루, 평소에는 적용해보기 어려웠던 아이디어를 캠퍼스에서 실행해 혁신문화를 확산하고 구성원들의 창의적인 열정을 장려하겠다는 취지다. 이를 위해, 전 국민을 대상으로 모험적이면서도 창의적인 아이디어를 제안받는 공모전을 이달 14일 시작한다. 상금은 총 1,000만 원 규모다. ‘KAIST 1일 총장 되기’, ‘필기 제로 수업해보기’, ‘연구를 위해 연구하지 않기’ ‘직위 대신 이름 부르기’ 등 기존의 관행이나 형식에 얽매이지 않는 혁신적인 시도이면서도 자유로운 사고를 바탕으로 ‘왜’라는 질문을 끊임없이 이끌어내는 아이디어라면 국민 누구나 제안할 수 있다. 다음 달 8일까지 진행되는 공모전은 KAIST 홈페이지 또는 KAIST 글로벌전략연구소 홈페이지에서 참여할

- 김민서 기자

- 2022-03-12 22:53

-

역동적으로 움직이는 인공장기 구현을 위한 신축성 있는 세포외기질 박막 개발

[웹이코노미 김민서 기자] 신약 개발 과정에서 약물의 평가에 동물 실험이 주로 활용되고 있지만, 강화되고 있는 동물 실험 규제와 종간 차이에서 유래한 동물 실험 효용 한계 등으로 이를 대체·보완할 약물 평가용 인공장기 개발에 대한 필요가 증가하고 있다. 인공장기 제작 방식은 다양하게 연구되고 있는데, 그중 인공장기를 구성하는 세포를 작은 칩에서 배양하여 체외에서 조직 장벽을 구현하는 기술도 중요한 방식으로 꼽힌다. 하지만, 여기에 사용되는 세포외기질 박막이 외부 자극에 취약해 오랜 시간 배양하거나 실제 장기의 움직임을 모사하기 어려웠던 것도 사실이다. POSTECH(포항공과대학교, 총장 김무환) 기계공학과 김동성 교수·통합과정 윤재승 씨·홍현준 박사 연구팀은 텍사스주립대학교(University of Texas at Austin) 김현중 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 튼튼하고 잘 늘어나는 세포외기질 하이드로겔 박막을 개발했다. 이 연구성과는 장기칩의 성능을 한층 높일 수 있는 결과로, 국제 학술지 ‘바이오패브리케이션(Biofabrication)’에 최근 게재됐다. 세포 밖에 존재하는 세포외기질은 세포와 조직 사이의 공간을 채워주며 세포를 보호하는, 이른바 ‘

- 김민서 기자

- 2022-03-11 00:15

-

1

[안재영의 투데이아트] 황주리의 인간에 대한 사랑과 남다른 상상력

-

2

올림픽공원 핸드볼경기장, 새 이름 ‘티켓링크 라이브 아레나(ticketLINK Live Arena)’

-

3

“부강한 진주 순자산 7조6천억, 이젠 제3의 기적으로”... 조규일 시장 첫 취임 7주년

-

4

교보생명, '보험점수'와 보장분석 캠페인..."하반기 미래건강예측서비스"

-

5

이마트, ‘고래잇 페스타 쿨 썸머 세일’ 7월 4일부터 3일간 개최

-

6

미래에셋자산운용 " 'TIGER ETF' 상반기 개인 투자자 순매수 1위"

-

7

NH투자증권, 퇴직연금 하이브리드 자산관리 서비스 본격화

-

8

미래에셋 " ‘TIGER KRX금현물 ETF’ 6월말 신규 상장"

-

9

카카오모빌리티X한국관광공사, 휴가철 맞이 ‘가볼만할지도 여름해변편’ 공개

-

10

[인사] 광주과학기술원(GIST, 지스트)